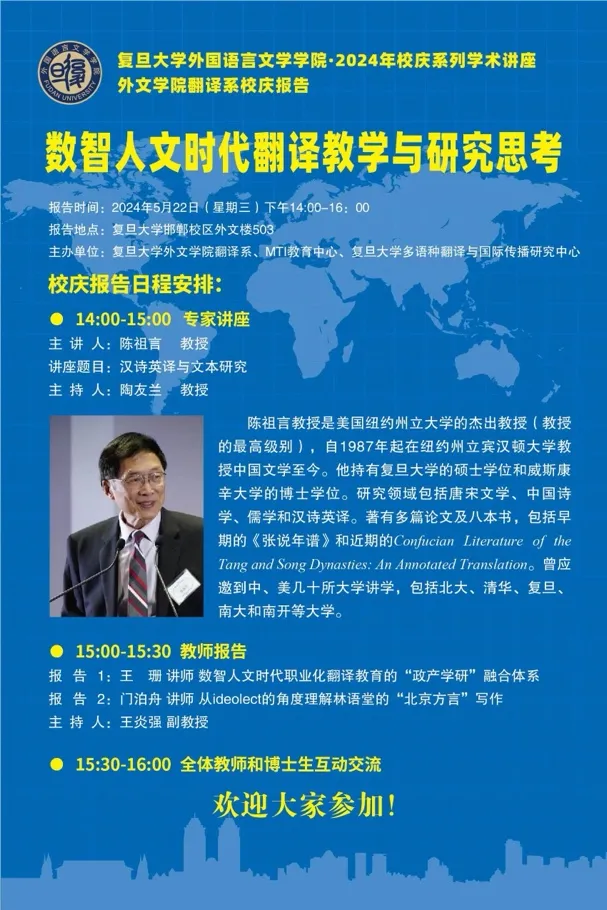

5月22日,外文学院翻译系成功举办“数智人文时代翻译教学与研究思考”校庆报告会。本次报告会由翻译系、MTI教育中心和多语种翻译与国际传播研究中心联合主办。翻译系主任陶友兰、副系主任王炎强共同主持。会议邀请复旦大学校友、美国纽约州立大学杰出教授陈祖言作主题发言。来自复旦大学翻译系、中文系、美国纽约州立大学宾汉姆顿分校等国内外高校的师生、校友济济一堂,共同探讨数智人文时代背景下,翻译学科与翻译学人所面临的挑战和机遇。

报告上半场,陈祖言以“汉诗英译与文本研究”为题作主题报告,结合多年研究心得,探讨了汉诗理解、鉴赏与翻译的难点和方法。她以《游子吟》中最广为人知的“慈母手中线”一句的英译开场,结合大量翻译实例说明:“即便在数字人文时代古籍电子化和互联网数据库的加持下,考据功底与文史基础依旧是汉诗英译者不可或缺的技能”。

提问环节中,翻译系师生立足自身专业领域和学科特点向陈祖言提问。何妍、王珊表示,“译者的功夫其实在翻译之外”,这对从事口译实践和定量研究的学者同样适用,令她们深受启发,也深感学无止境。姜倩和强晓则从笔译和典籍英译的角度和陈祖言展开深入交流,认为译者要追求翻译“三美”,就必须有勇气对一切线上、线下的文献材料存疑,对一字一词进行推敲考据,方能吸取前人译者的精华,去其糟粕。

报告下半场邀请翻译系两位青年教师分享最新研究成果。门泊舟带来了题为“从ideoloect的角度理解林语堂的‘北京方言’写作”的报告。报告聚焦“白话运动”结束后的若干年间,福建人林语堂靠查方言词典创作北京方言作品的写作实践,认为ideolect的理论视角可以帮研究者理解林氏“不伦不类”的方言写作背后的意识形态动机。报告认为,这种不够“成功”的语言实践所体现出的,其实是林氏挑战单一规范语的霸权地位、丰富“白话”来源,进而打破“文以载道”的写作枷锁,为文艺创作松绑的政治诉求。

王珊题为“数智人文时代职业化翻译教育的‘政产学研’融合体系”的报告以复旦大学MTI(翻译硕士专业学位)项目为例,系统回顾翻译专业在数智时代所面临的传统问题和新兴挑战。展现了翻译系教师过去几年取得的丰硕成果。通过口译实践案例回顾了口译教师团队如何在数智时代探索‘政产学研’融合之路,培养新一代译员。数智时代下,‘政产学研’的融合尤其重要——只有各要素相辅相成,才能培养出新一代讲好中国故事的合格译员。在提问环节,翻译系张祥权、解昊川等博士生积极提问,现场气氛热烈。

本次校庆报告会展示了翻译系在数智人文时代下的教学研究成果,为师生提供了宝贵的交流平台。这次活动加深了师生对翻译学科前沿问题的认识,促进了学术交流与合作。翻译系将继续秉持创新精神,不断探索实践,为数智人文时代翻译教育和研究的发展做出更大的贡献。

供稿丨门泊舟

编辑丨贾怡锐

审核丨陶友兰、王炎强